«Аудиовизуальный переводчик должен уметь слушать не только ушами, но и глазами»: за кадром с Розой Асланян

Мы привыкли к тому, что герои фильмов и сериалов говорят на нашем родном языке. Но задумывались ли, как это волшебство становится возможным? Дубляж, субтитры, закадровый перевод — всё это звучит знакомо, но мало кто знает, сколько труда и мастерства вложено в каждый из этих процессов, ведь за каждой удачной локализацией фильма или сериала стоит талантливый переводчик, способный не только точно передать смысл, но и сохранить атмосферу.

Сегодня мы поговорим с человеком, который превращает иностранную речь в привычную для нас; разберём тонкости аудиовизуального перевода и узнаем, как переводчик помогает зрителям погрузиться в атмосферу любимых фильмов и сериалов.

Наша сегодняшняя гостья — Роза Асланян, аудиовизуальный переводчик, сотрудник компании RuFilms, преподаватель дисциплины «Аудиовизуальный перевод» Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ.

— Роза Хачехпаровна, расскажите о своём пути переводчика. Как вы пришли к аудиовизуальному переводу? Что вдохновило и мотивировало выбрать именно это направление перевода?

— На самом деле люблю шутить, что это не я выбрала профессию, а профессия выбрала меня.

Если честно, я всегда была неравнодушна к телевидению и кино, причём в различных его формах, и долгое время себя за это ругала из-за общественного отношения к телевидению как к чему-то третьесортному, недостойному интеллигентного человека.

Интерес к языкам тоже идёт из детства — отец и бабушка любили всякие языковые шуточки, наблюдения, интересные факты. Думаю, значимую роль в этом всём сыграл билингвизм и тот факт, что диалект донских армян — это языковой винегрет на основе западноармянского с примесью тюркской лексики, обильно приправленный лексикой русской. Вот так из семьи и маленьких наблюдений, фактов, можно даже сказать приколов, вырос интерес к языкам.

В детстве было интересно выуживать знакомые слова из оригинальной звуковой дорожки, поверх которой шла русская озвучка. Потом просто стало интересно погружаться в английский. Когда я была в старших классах, в наше информационное пространство начали просачиваться новые сериалы, стали появляться каналы, полностью посвящённые зарубежному контенту. Сначала было интересно смотреть его в озвучке, потом в какой-то момент я чётко поймала себя на мысли: «Ты учишься на ромгерме. Тебе не стыдно смотреть в переводе?» — и сразу стало стыдно. С русских субтитров достаточно быстро перешла на английские, в итоге стала смотреть просто в оригинале.

Репозиториев с оригиналами, даже пиратских, тогда было немного, а вот сайты, которые позволяли стримить телеканалы, были, и приходилось вставать в 3-4 часа ночи, чтобы посмотреть любимый сериал в эфире. Бывает, подрываешься посреди ночи, а в Штатах транслируют Суперкубок, то есть в эфире стоят повторы. Всё как в том меме — бежишь в воскресенье с утра к телевизору смотреть мультики, а там «Слово пастыря».

Курсу к третьему я уже занималась переводами — где-то волонтёрскими, где-то на фрилансе. Благодаря Ануш Георгевне Акопян даже устным начала заниматься. Стала по-другому смотреть на переводной контент. Тоже как-то внезапно пришла мысль: «Кто-то ведь это всё переводит! Почему бы не стать такой же "кто-той"?» Начать решила с субтитров. Вроде освоила специфику, стала участвовать в фанатских проектах, переводить под озвучку, но, как и всё «любительское», эти проекты делались на интуиции: то есть головой ты понимаешь, что это не просто текстовый перевод, что нужно сделать так, чтобы актёр успел произнести фразу, и чтобы звучало не натянуто, а на втором плече сидит чёртик-текстовик и говорит: «И что, что фраза не влезает по времени? Что её теперь, не переводить что ли?» Как оказалось, все наплечные черти прекрасно истребляются опытом и обучением.

В 2016 году на одном из моих любимых каналов в эфир пошёл новый перевод сериала «Друзья», и мне пришла в голову шальная мысль: «А не отправить ли мне им своё резюме?» Отправила. Ответили. Сделала тестовое. Взяли. Первый эфир со своим переводом смотрела с каким-то трепетом, что ли. Но поняла, что абсолютно точно хочу заниматься этим и дальше. Не знаю, что породило все эти шальные мысли в голове, но спасибо им большое!

Другие виды перевода я не бросала, параллельно занималась и письменным, и устным, даже синхронным. Но аудиовизуальный ближе всего.

Скриншот из т/с «Друзья» (1994-2004)

— Какие языки на данный момент считаются в индустрии перевода наиболее популярными и высокооплачиваемыми?

— К сожалению, по законам рынка «наиболее популярные» и «высокооплачиваемые» — это антонимы.

Работать чаще всего приходится с английским, поэтому можно смело назвать его наиболее популярным. Но, увы, поэтому он самый низкооплачиваемый. Как бы обидно ни было, но сформировалось какое-то негласное мнение, что английским сейчас и так владеет каждый встречный, и усилий на это нужно немного. Это достаточно большая проблема, и говорить о ней очень нужно.

Что касается высокооплачиваемости — чем реже язык и чем сложнее, тем выше на него ценник. Это если простыми словами. Аудиовизуальный контент может прийти из весьма неожиданных источников — равно как и уйти по неожиданным направлениям. Например, некий дистрибьютор может закупить интересный контент из, скажем, Ирана — тогда ему нужен переводчик с фарси. А кто-то захочет показать свой фильм китайскому зрителю. Соответственно, нужен переводчик на китайский язык.

Сказать точно, какой язык «дороже», я не смогу, во многом, потому что зачастую стоимость зависит от самого переводчика и ещё целого вороха обстоятельств. Но могу сказать, что в последние несколько лет возросла популярность контента из Турции, Южной Кореи, Китая и Индии. Да, в большинстве случаев перевод такого контента идёт через английский язык, в первую очередь, потому что так дешевле, во вторую — потому что переводом кино должен и может заниматься не любой переводчик. Аудиовизуальный переводчик должен уметь филигранно «подрезать» текст, причём на выходе выдавать не обрубок с надеждой, что зритель что-то там выделит и поймёт. Нет! Это должен быть нормальный диалог, чтобы зрителю не приходилось прилагать дополнительные усилия, вслушиваться, вдумываться там, где этого не подразумевали авторы оригинала. К сожалению, с экзотическими языками именно аудиовизуальных переводчиков катастрофически мало. Выходы из этого положения есть, но не всегда оптимальные.

Отдельно стоит отметить, что популярность набирает перевод с/на языки бывших союзных республик. В этих странах всё чаще принимаются меры по защите национального языка и культуры, которые в том числе выражаются в требованиях к поставщикам контента вещать на территории этих государств на национальных языках. В ближайшие несколько лет будет очень востребован перевод на казахский, киргизский и узбекский.

Но в целом, здесь действуют правила рынка: С русского дороже, чем НА русский; чем реже язык, тем выше цена.

— А переводом с каких языков занимаетесь вы? только с английского языка на русский или с русского на английский тоже? Что приносит больший доход?

— Я работаю в основном с английским, потому что с ним чувствую себя максимально комфортно. При наличии скрипта (транскрипции или сценария на языке оригинала) и хорошего редактора, могу также работать с испанским, итальянским и немецким. Приходилось ещё немного с португальским работать. Но это, конечно, материалы общей направленности. За что-нибудь узкоспециальное вряд ли возьмусь.

Наиболее «доходными» для меня пока что были переводы с русского на английский под дубляж. Работа с дубляжом всегда стоит дороже, чем с закадровым переводом, потому что там гораздо больше нюансов, работа гораздо тоньше.

Скриншот из т/с «Теория большого взрыва» (2007-2019)

— Какие навыки в сфере аудиовизуального перевода вы считаете наиболее значимыми? Какими качествами должен обладать переводчик?

— Одним из главных навыков для аудиовизуального переводчика является умение перефразировать. АВ-контент — это очень специфическая среда, и в ней переводчик ограничен временем, а если мы говорим про дубляж, то ещё и артикуляцией персонажей на экране, поэтому важно научиться перефразировать так, чтобы актёры озвучки успели прочитать текст перевода или зритель успел прочитать субтитр, не исказился смысл фразы и более глобального контекста, текст не противоречил картинке, и чтобы на выходе всё это звучало естественно.

Что касается второго пункта, то нужно отметить, что в большинстве случаев перевести с сохранением всего, что можно было бы сохранить в письменном переводе не получится, ведь любой перевод — это попытка протолкнуть квадратный в сечении брус через круглое отверстие. Однако, всегда есть детали, потеря которых некритична для сюжета и диалога, а есть детали, которые опускать нельзя ни в коем случае. Вот так решит переводчик, что какое-то слово для диалога роли не играло. Ну а что? На него же никак не отреагировали. И через 40 минут хронометража зритель перевода недоумевает: откуда у персонажа экстрасенсорные способности, ему же никто ничего об этой детали не говорил!

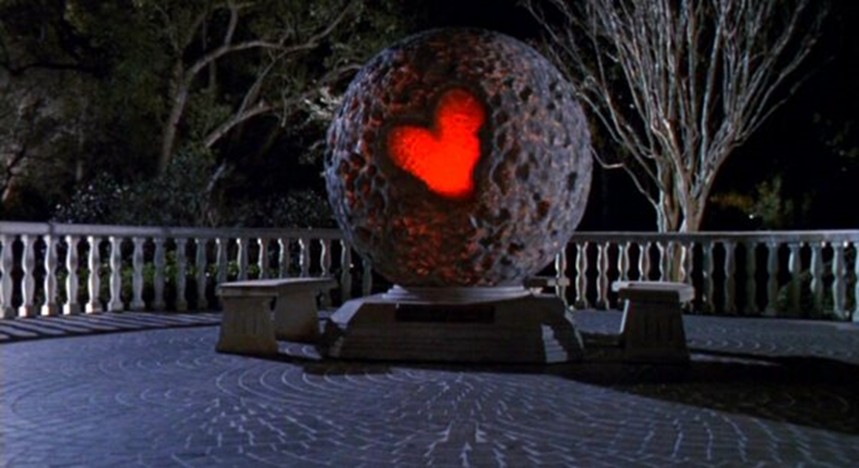

Для выполнения третьего пункта аудиовизуальный переводчик должен уметь слушать не только ушами, но и глазами. Визуальный ряд — это такая же знаковая система, как и язык: в нём свои субъекты, объекты и предикаты, свои обстоятельства, а самое главное (ну, для переводчика) — свои контексты. Диалоги не должны противоречить картинке в переводе, если, конечно, они ей не противоречат в оригинале. Это особенно актуально, когда работаешь с английским языком, где очень много омонимов, омофонов и многозначных слов. Так, например, в фильме «Трудный ребёнок-2» 1991 года была реалия, которая по-английски называлась the rock of love — достопримечательность городка, огромный круглый булыжник с красным сердечком, который в какой-то момент — внимание, спойлер! — сошёл с постамента и покатился по дороге. В одноголосном переводе the rock оказался скалой. Но что это за скала-колобок, которая откололась и покатилась по городу кошмарить людей? Картинка и текст противоречат друг другу. Так что переводчику важно уметь слушать глазами, а переводчикам и специалистам, которые занимаются цифровой доступностью, в частности созданием SDH — субтитров для людей с нарушениями слуха, важно ещё уметь смотреть ушами, потому что есть звуки, которые мы воспринимаем как должное, и от этого не обращаем на них внимания, в то время как они несут в себе важную информацию, которую люди, не слышащие этого звука, могут не получить, потому что у них нет того интуитивного опыта, который есть у людей слышащих. Но это уже немного другая, хоть и смежная, тема.

Последний пункт требует от переводчика внимательности, причём не к тексту и не к языку оригинала, а к языку перевода. Так как кинопространство строится по большей части на диалогах, важно, чтобы эти самые диалоги не вызывали у зрителя дискомфорт. Зритель, может, и не сразу сформулирует для себя, что именно ему режет слух, но то, что, скажем, малообразованный беспризорник вряд ли будет говорить высокоштилевым языком, равно как и дама из высшего общества вряд ли позволит себе «народное» словцо в речи, он [зритель] почувствует. Как и почувствует излишнюю «книжность» или «искусственность» речи. Это как есть помидоры, которые дозревали в искусственных условиях: вроде что-то помидористое пытаешься уловить, но язык предательски чувствует только воду и травянистые волокна. То ли дело вкусный сочный помидорчик, который хоть в салат, хоть в жаркое, хоть так ешь — не хочу. Так и перевод: бывает просто пресный, бывает нитратный, а бывает вкуссссный. А для того, чтобы аудиовизуальный перевод был вкусный, переводчику нужно как можно больше языкового опыта, причём, разнопланового и разножанрового.

Мне кажется, ВА-переводчикам больше всех в этом цеху нужно уметь слушать и слышать мир вокруг себя: смотреть контент разных эпох, разных жанров, разной степени цензурированности; слушать, как разговаривают люди разных возрастов и характеров в разных ситуациях и контекстах. Подслушивать — это, конечно, плохо, но для нашей работы важно не содержание, а форма, так что строго говоря это не подслушивание.

Искусственный интеллект или нейросеть могут посчитать по формальным показателям, какие конструкции чаще появляются в речи какой возрастной или социальной группы, но они не мыслят категориями вроде «как-то это не по-русски». Зато человек мыслит. И человек способен отличить, где ошибка — это стилистический приём, где — статистическая погрешность, а где — печальная реальность низкой образованности. Именно поэтому хорошему художественному и АВ-переводчику незачем бояться конкуренции со стороны машин. Но только хорошему.

И отдельно: очень важное для современного переводчика качество — интуиция. Она приходит с опытом и вниманием к текстам, контекстам и конситуациям. Мы живём в эпоху даже не постмодернизма, а репост-модернизма, где на каждом шагу отсылки, аллюзии и прямые цитирования. Знать и опознавать абсолютно все из них физически невозможно, равно как и знать значение всех фразеологизмов и идиом. Но при хорошо развитой языковой и, самое главное, переводческой интуиции можно уловить какие-то тонкие намёки на то, что совы не то, чем кажутся. За текстом или за прямым значением может скрываться что-то ещё. В условиях современного интернета можно если не нагуглить, то хотя бы найти форум, где можно если не получить ответ, то посмотреть на вопрос с другой стороны благодаря комментариям людей с другим зрительским и жизненным опытом, да и просто более свежим взглядом. Нередко бывает, что переводчик думает, что он в этом мире и языке настолько преисполнился, что знает уже совсем-совсем всё. А то, чего не знает он, знает словарь, и за пределами его головы и словаря языка не существует. Ох, какое же это заблуждение!

По важности самым главным навыком из всех перечисленных, пожалуй, будет умение грамотно и естественно писать на языке перевода. Я говорю «язык перевода», потому что мы работаем как С иностранного, так и НА иностранный, но, увы, переводчики часто забывают и забивают на родной язык, думая, что главное — это иностранный. А вот нетушки! Во-первых, родной язык нужно значит и уважать независимо от количества иностранных языков в арсенале, а во-вторых, перевод — это двусторонний процесс. Мало понять, что было сказано в оригинале, надо ещё суметь сказать это в переводе так, чтобы звучало, как будто на этом языке изначально и говорили. Специалист только в иностранном языке — это лингвист, филолог, преподаватель, тоже прекрасные благородные профессии. Задача переводчика — разобрать текст на одном конце, перенести его по частям в другой язык, и там пересобрать так, чтобы получился максимально близкий текст. Такой же всё равно не получится.

Скриншот из фильма «Трудный ребёнок-2» (1991)

— Какие этапы проходит перевод фильма от начала и до конца? Вы занимаетесь только переводом готового скрипта или на ваших плечах лежат другие обязанности?

— В перевод обычно поступает собственно видео и скрипт или субтитры. Последние бывают не всегда: иногда мы переводим на слух.

С контентом на редких языках часто приходят скрипты или субтитры на английском. Почему так? Потому что переводчиков с английского гораздо больше, чем, скажем, с корейского или турецкого, и поэтому, первое, перевод с английского дешевле; второе — осуществляется он быстрее. Строго говоря, такой пере-перевод — это неправильно, потому что при каждой итерации часть оригинала будет теряться, но аудиовизуальный перевод, пожалуй, чуть ли не единственный вид перевода, в котором эти изменения несут наименьший вред для качества, при условии что переводчик разобрался, что имелось в виду, потому что специфика среды накладывает достаточно внешних ограничений.

В RuFilms, например, в команде каждого подобного проекта есть также переводчик-консультант, который владеет языком оригинала, и может подсказать, как транслитерировать имена, какие реалии как адаптировать, какие культурные особенности на что влияют и как проявляются.

Одна из главных сложностей в работе с таким контентом — это то, что англоязычные материалы для экономии часто делают машинными средствами, а они далеки от совершенства.

Итак, переводческая компания получила заказ и материалы. Далее менеджер выбирает переводчика/переводчиков и редактора. Переводчик, получив материалы, первым делом должен отсмотреть их целиком, чтобы понимать весь контекст и быть готовым к сюжетным поворотам, которые могут отражаться на тексте. Далее происходит собственно перевод. Затем переведённый текст нужно уложить, то есть адаптировать так, чтобы актёры озвучки успевали прочитать фразу перевода за то же время, что и актёры оригинала. У разных видов перевода разные правила, но укладывать нужно обязательно. Затем редактор проверяет работу переводчика. В идеале, конечно, редактор должен проводить корректуру и следить за единообразием терминологии, имён и так далее. Затем готовый перевод отправляется в цех озвучки, где актёры вместе с режиссёром озвучания и звукорежиссёром записывают этот перевод, накладывают на оригинальное видео и готовый материал передают заказчику.

Работа с субтитрами проходит по похожей схеме: переводчик отсматривает материал полностью, затем создаёт в специальной программе сами субтитры: выставляет временные границы титров, вписывает туда переведённый текст, отдаёт редактору, редактор проверяет. Здесь уже переводчик ориентируется не на скорость произнесения реплики, а на среднюю скорость чтения, так как важно, чтобы зритель успел прочитать титр до смены.

Иногда вместе с видео на перевод приходят субтитры на языке оригинала, и тогда переводчику не нужно создавать файл с субтитрами с нуля, а можно работать с готовым.

Так что аудиовизуальный переводчик — не просто переводчик. Мы ещё и создаём скрипты, ведём глоссарии, занимаемся саморедактурой, укладываем текст под разные параметры, создаём файлы с переводом, а иногда даже занимаемся «вшиванием» субтитров в видео.

В обязанности переводчика ещё входит анализировать то, что происходит на экране. Потому что переводчик должен воспринимать фильм или эпизод сериала не как просто текст плюс картинка, а как комплексное произведение, и должен понимать, где символы, где причинно-следственные связи между поступками. Зачастую в тексте бывают скрыты намёки или «пасхалки» относительно сюжета, но чтобы определить это, нужно уметь анализировать. Слушать глазами — это хорошо, но услышанное надо ещё уметь анализировать.

Фото из личного архива

— Какие самые сложные аспекты перевода фильмов и сериалов?

— Самое сложное, наверное, юмор. Ну, кроме укладки. Переписать текст так, чтобы он и в артикуляцию попал, и минимум смыслов изменил, и звучал естественно — это та ещё эквилибристика. Но именно в плане перевода сложнее всего, пожалуй, юмор, потому что часто он бывает привязан к видеоряду. Одно дело, когда всё происходит на текстовом уровне, другое — когда есть привязка к тому, что происходит внутри кадра. Не всегда эти ситуации разрешаются просто. Иногда приходится с тяжёлым сердцем поступиться шуткой в угоду картинке или смыслу. Юмор — вещь субъективная, и хорошо пошутить тоже нужно уметь.

Ну и ещё момент: переводчик должен обладать эмпатией, и при работе с тяжёлыми сюжетами он может сильно вымотаться морально. Зритель смотрит фильм один раз, переводчик в процессе работы раз, наверное, семь. Из них пять — каждый кусок при переводе. А теперь представьте: пять раз подряд отсматривать скример в ужастике или какую-нибудь душещипательную сцену. Это достаточно энергозатратно. Всё остальное — дело наживное.

— Поговорим немного о локализации. Какие приёмы вы используете, чтобы адаптировать перевод? Расскажите о самом сложном проекте, который вам приходилось переводить.

— Использовать приходится вообще весь арсенал приёмов! Честно говоря, я практик, причём интуитивный, и не люблю теоретизировать, держать весь список приёмов в голове и высчитывать, как по формуле.

Из-за ограничений среды есть приёмы, которые гораздо сложнее использовать в аудиовизуальном переводе, чем, скажем, в письменном; например, описательный перевод чаще всего просто физически не влезет в укладку текста. На всякий всё-таки уточню: не «нельзя», а «сложнее»! Но при этом перифразы, генерализации/конкретизации пригождаются часто.

Впрочем, есть одна переводческая трансформация, о которой хочется отдельно сказать. Калька. Калька — большой враг переводчика. Да, есть места, где ей можно пользоваться, особенно когда речь идёт о каких-нибудь каламбурах, окказионализмах или неологизмах. Это, как правило, калька на морфологическом уровне. Но если злоупотреблять ей на грамматическом уровне, то вы посеете борщевик в прекрасный сад русского языка.

Это, конечно, в первую очередь актуально для перевода с английского на русский: объём англоязычных текстов, в каком бы то ни было виде циркулирующих по мировому инфополю, ощутимо больше, чем других, и, соответственно, переводов с английского на русский в абсолютных числах больше, и не все такие переводы осуществляются квалифицированными и талантливыми переводчиками. Да чего уж, многие осуществляются вообще не переводчиками. Так уж сложилось, что нас со школы учат, что главное в иностранном языке — слова. Ну, ещё таблица видовременных форм и список неправильных глаголов. Эта плотно укоренённая в мозгу парадигма толкает людей на перевод «по словарю». А то, что русский язык за многовековую историю вообще-то ещё и полноценную грамматику, отвечающую почти всем бытовым нуждам, нажил. Но мы же привыкли переводить слова, а грамматика... Ну а что грамматика — прошедшее и настоящее не перепутано, сослагательные наклонения сосложились — едем дальше. Но есть большое количество нюансов сугубо грамматических, которые при лексемном подходе игнорируются: например, в английском обязательно должно быть подлежащее (пусть и номинальное), в то время как в русском языке можно обойтись вообще безличным предложением. И вот в перевод уже просачивается «ты», потому что в оригинале есть обязательное «you».

К огромному сожалению, слишком большие объёмы контента подходят через недостаточно квалифицированные руки, и при больших аудиториях просачиваются в живой язык. Так, например, ребята, родившиеся в нулевых и выросшие на пиратских озвучках или субтитрах, скажем, аниме, могут в живой спонтанной речи употреблять конструкции вроде «Это звучит как план» или «Это звучит как что-то, что может быть правдой» — английский след виден невооружённым взглядом.

Да, живой язык сам со временем решит, что ему нужно, а что нужно отторгнуть, но при текущих объёмах переводного контента получается какое-то насильственное переливание нефильтрованной крови ерунды.

Что касается сложных проектов... Самые сложные для меня — это корейский и китайский контент. Именно физически. Очень много мозговых усилий уходит на попытки разглядеть или расслышать хоть какие-то опорные точки в потоке совершенно незнакомых звуков. Это очень быстро утомляет мозг, и он уже не хочет думать над переводом. Своего рода «Форт Бояр» на максималках, только пока добежишь до конца лабиринта, устаёшь так, что на само задание сил уже не хватает. Но это лично моё. Кому-то труднее с комедиями работать, потому что они болтливые. Кто-то не любит ужастики, потому что скримеры и неприятные моменты по пять раз надо пересматривать — пока уложишь, нервный тик заработаешь. Иногда переживаешь что-то в жизни, и попадается то же в работе... В общем, сложного много, и физически, и морально, и профессионально.

В моей практике самым сложным с точки зрения перевода, пожалуй, был детский мультсериал, где было ну очень много каламбуров, причём почти все привязаны к визуальному ряду. Каламбуры я очень люблю, но там их было как-то особенно много и, если честно, не очень хорошо по качеству. Но ничего, выкрутилась.

Скриншот из фильма «Манос: руки судьбы» (1966)

— А какой проект был самым интересным? У вас есть любимые работы?

— Самым интересным был небольшой стендап-концерт. Эпизодик всего на 20 минут, где комик не просто рассказывал шутки, а пел. Я решила тогда бросить себе вызов и перевести все песни не просто в рифму, а эквиритмически, чтобы можно было петь на ту же мелодию. Озвучка была закадровая, в ней не поют, к сожалению. Но выпуск в сáмом сердечке до сих пор.

— Как вы относитесь к любительскому переводу? Занимались когда-то подобным?

— К любительскому переводу отношусь неоднозначно. К пиратству, к тому, которое именно с извлечением прибыли связано, отношусь отрицательно. Часто это группировки, которым плевать на качество перевода, а следовательно, и на зрителя.

Часто в такие релиз-группы на роли «переводчиков» зазывают людей, окончивших языковые курсы или спецшколы, студентов вузов, необязательно языковых. И подавляющее большинство из них грешит тем, о чём я говорила ранее — переводит слова, а не смыслы; не видит или игнорирует отсылки; пренебрегает проверкой имён, фактов, ударение. На выходе получается контент достаточно низкой пробы.

Отдельный пункт — редактура. Любительские проекты зачастую делаются без редактора, из-за чего теряется единообразие имён и терминологии.

Сериалы с высоким рейтингом ожидания почти всегда делаются несколькими переводчиками сразу, чтобы не терять время и успеть выбросить эпизод на просторы интернета побыстрее, потому что, к сожалению, аудитории часто важнее «быстрее», чем «качественнее». В спешке времени на такую ерунду, как редактура, ни один серьёзный коллектив тратить не будет, и всё так с ошибками и пойдёт в работу. Качество результата, думаю, очевидно.

Я не говорю уже о том, что переводчик в любой схеме делает основную часть работы, но получает минимальную часть дохода, а пиратские группы ещё и официальный рынок подшатывают: зритель идёт смотреть переводы от релиз-групп, потому что официальный перевод «долго ждать».

Есть другая сторона этого спектра: любительские группы, которые занимаются переводом для себя, просто потому что им интересно — как хобби или площадка для саморазвития в сфере переводов. Зачастую это люди, которые учатся и хотят учиться, то есть мотивация уже другая. Здесь переводчики чаще думают над тем, как сделать укладку получше, как красивее уложить, как правильнее сделать и так далее. Такие группы часто некоммерческие, и если и зарабатывают, то не на рекламе, а на пожертвованиях зрителей.

Есть релиз-группы, у которых, на мой взгляд, получается очень хорошо. Настолько хорошо, что они рано или поздно получают официальные предложения.

Лет 10 назад я поработала и с «пиратами», и в волонтёрских проектах. У вторых атмосфера гораздо лучше. На них меня хватило дольше. Но я достаточно быстро начала стучаться в «официальные» двери, так что это было ненадолго.

Кстати, раз уж зашла речь про любительский перевод, пожалуй, здесь будет уместно сказать, что на некоторых мультимедийных проектов, например Coursera или TEDx, регулярно требуются волонтёры для перевода субтитров. Тем, кто хочет себя попробовать в этой сфере, рекомендую хотя бы зайти, осмотреться там. На проектах работают не только переводчики, но и редакторы, которые могут дать развёрнутый комментарий о вашей работе. Отличный источник опыта.

Скриншот из фильма «Подводный дом» (2021)

— Сейчас вы работаете в компании RuFilms, расскажите, как попали туда?

— Точнее будет, пожалуй, сказать не работаю, а сотрудничаю с RuFilms.

RuFilms — это большая команда по сути фрилансеров: мы вольны брать заказы где хотим, а не только в RuFilms. То есть можно спокойно совмещать с другой работой и самостоятельно регулировать нагрузку.

Наиболее правильным способом попасть в RuFilms будет, пожалуй, пройти обучение в дружественной «Школе аудиовизуального перевода». Не потому что «рука руку моет», а потому что учебные заведения готовят переводчиков универсальных, но не аудиовизуальных, а ШАП, особенно «Большой курс», позволяет достаточно быстро и подробно погрузиться в особенности именно аудиовизуального перевода, потому что это всё-таки очень специфический вид перевода. Если вы покажете себя хорошо во время курса и сдадите экзамен, вам предложат сотрудничество.

Я сюда попала немного неконвенциональным способом. К тому моменту, как я начала поглядывать за RuFilms в соцсетях, у меня уже было несколько лет опыта в аудиовизуальном переводе и несколько официальных компаний-локализаторов, с которыми я сотрудничала. В какой-то момент я решила, что пора бы как-то «бумажно» подтвердить свои знания, а у ШАП в то время как раз появилась возможность сдать экзамен, не проходя курс обучения. Я сдала экзамен по закадру, по-моему, на пятёрку с минусом; меня пригласили к сотрудничеству. А потом потихоньку освоила остальные виды перевода — где-то училась сразу на практике, где-то проходила курсы (в частности, курс по введению в аудиодескрипцию).

Главное отличие RuFilms от других аналогичных локализаторов в том, что здесь вам не бросают работу через забор (на почту), и вы коммуницируете максимум с менеджером проекта и редактором. В RuFilms есть полноценное коммьюнити, все переводчики на каждом проекте плотно друг с другом общаются, чтобы можно было выяснить, скажем, что произошло в сериале за 50 серий до вашей, чтобы правильно интерпретировать отсылку. А также здесь есть потрясающий общий чат, в котором собралось несколько сотен переводчиков с совершенно разными интересами, разным бэкграундом, разными языками. Вам помогут и информацией, и советом, и культурологической справкой, если нужно. И даже мемом.

Скриншот из фильма «Ремонт малых двигателей» (2021)

— С чем предпочитаете работать: с закадром или дубляжом?

— Больше люблю дубляж, причём с русского на английский. Особенно если это что-то смешное или каламбуристое. Перевести игру слов, да ещё так, чтобы легло в губы, — это головоломка. С песнями работать тоже весьма интересно, кстати, только выдаётся нечасто. После дубляжа закадр и субтитры как дзен-раскраска.

— Какие наиболее частые ошибки допускают новички при переводе?

— Во-первых, кальки. Хорошо, когда с опытом переводчик от них избавляется, но, увы, так происходит не всегда.

Во-вторых, неумение или нежелание сокращать текст: многие новички боятся «выкинуть» что-либо сказанное в оригинале, руководствуясь принципом «если сказано, значит, это кому-нибудь нужно». От этого страдает укладка. Укладка, в свою очередь, проверяется очень просто: вы просто читаете свой перевод в размеренном темпе параллельно с оригиналом: включаете видео и говорите параллельно с ним. И вот здесь многие допускают ещё одну мини-ошибку — читают про себя. Про себя мы читаем всегда быстрее, чем вслух, потому что экономится много времени на артикуляции, а между тем актёры будут этот текст читать именно вслух, причём не на скорость. Поэтому очень важно читать, пусть даже не в голос, но хорошо артикулировать. Заодно и текст со стороны услышите.

В-третьих, игнорирование требований к оформлению. Это может показаться мелочью, но на деле по крайней мере треть работы аудиовизуального переводчика — это оформление, и пренебрегать им нельзя.

— Что вы можете посоветовать начинающим переводчикам?

— Развивать свой кругозор: смотреть, читать и слушать много всякого разного: хорошего, плохого, разных жанров, на разных языках. Я не призываю насиловать организм: если не нравится — мучить себя не нужно. Но иметь представление о том, как бывает, можно лишь на опыте.

Практиковаться: пробовать переводить что-то «для себя», «в стол», найти единомышленников в сети — главное пробовать. Так и рука быстрее набьётся, и смотреть на материал научитесь быстрее.

Периодически перечитывать свои переводы, смотреть озвученное по переводам, чтобы понимать, что получается в конечном счёте. Главное — помнить, что мы переводим для зрителя.

И самое важное! Не забывать заботиться о себе: не перегружать себя, высыпаться, отдыхать, смотреть или читать что-то просто для удовольствия. А ещё желательно заниматься физической активностью и завести хобби.

Арина КИСЕЛЁВА